はじめに

日本料理の象徴ともいえる「刺身」。その刺身を食べる際、当然のように添えられるのが「醤油」です。

しかし、なぜ刺身には必ずと言っていいほど醤油が使われるのでしょうか?

今回は、刺身と醤油の組み合わせが生まれた歴史、そして科学的にも理にかなったその理由について詳しく解説いたします。

第1章:刺身と醤油の歴史的な結びつき

●刺身文化のはじまり

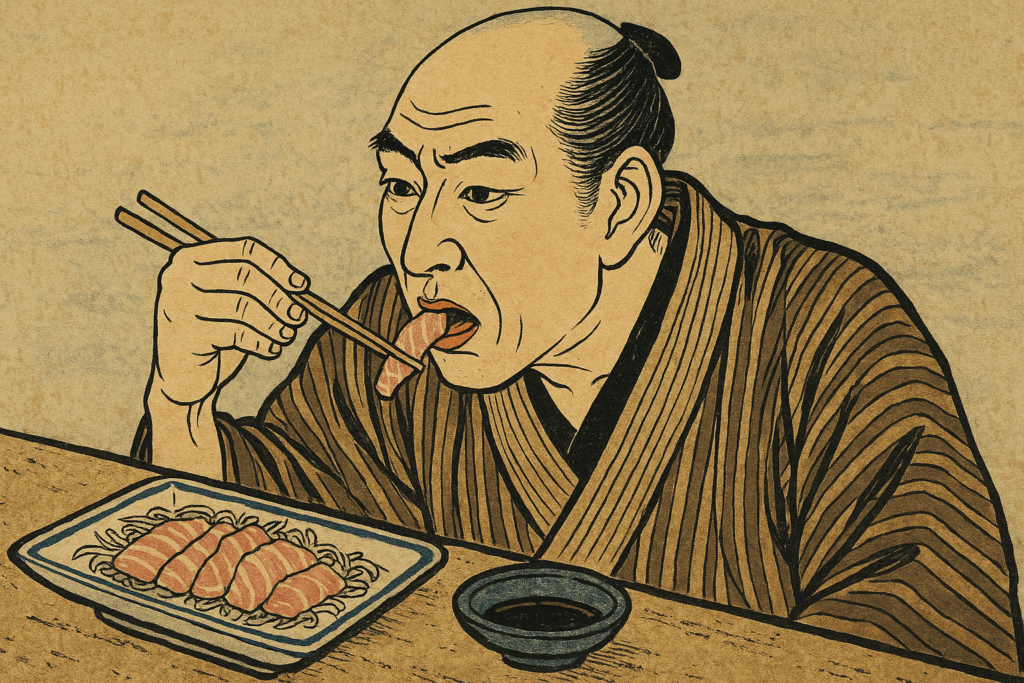

刺身が日本の食文化に登場したのは、室町時代(14〜16世紀)ごろとされています。

それ以前も魚介類を生で食べる習慣はありましたが、本格的に「生の魚を切り分けて供する」スタイルが確立したのはこの時代でした。

当時はまだ現在のような冷蔵技術がなく、魚の鮮度を保つために、氷を使ったり、酢で締めたり、保存の工夫が欠かせませんでした。

そのため、刺身を生で安全に楽しむためには、何らかの殺菌・防腐効果のある調味料が必要だったのです。

そこで登場したのが、醤油でした。

●醤油の普及と刺身文化

醤油が広く一般に普及し始めたのは、江戸時代(17世紀〜)のことです。

このころ、現在の「濃口醤油」が完成し、全国へと流通が広がっていきました。

特に江戸(現在の東京)では、刺身文化が一気に花開きます。

新鮮な魚介類を味わう江戸っ子たちにとって、醤油は

- 生臭さを抑える

- 味を引き締める

- 色つやを良く見せる

といった効果を持つ、まさに理想的な調味料だったのです。

この時代には「刺身には醤油」という組み合わせが急速に定着し、

今に続く日本の食文化の礎が築かれました。

●なぜ醤油だったのか?

当時も他の調味料――たとえば酢、塩、味噌など――はありました。

しかし、刺身には圧倒的に醤油が最適だったのです。その理由は次の通りです。

- 旨味の相乗効果:刺身の持つ旨味成分(イノシン酸)と、醤油に含まれるグルタミン酸が合わさると、味が格段に豊かになる。

- 防腐効果:醤油の塩分と微生物抑制効果により、食中毒リスクを低減できる。

- 香りのマスキング効果:生魚特有のにおいを醤油の香りが和らげる。

つまり、味覚面でも衛生面でも、醤油は刺身にぴったりだったのです。

●地域による違いも存在する

一方で、日本全国で見ると、刺身の食べ方には微妙な違いもあります。

- 九州地方では、甘い醤油(刺身醤油)が好まれる。特にマグロやカンパチなど脂ののった魚に相性抜群です。

- 関東地方では、濃口醤油をベースに、すっきりとした味わいが重視されます。

- 関西地方では、魚種によってポン酢や塩を使うことも珍しくありません。

このように、刺身に合わせる調味料も、地域文化とともに多様化しているのです。

第2章:科学が証明する!醤油が刺身に合う理由

●旨味の相乗効果とは?

刺身と醤油が絶妙に合う最大の理由は、旨味成分の相乗効果にあります。

刺身の主な旨味成分は「イノシン酸」というアミノ酸由来の物質。

一方、醤油には「グルタミン酸」という旨味成分が豊富に含まれています。

科学的に知られていることですが、イノシン酸とグルタミン酸が組み合わさると、単独の時よりも数倍も強い旨味を感じることがわかっています。

これにより、刺身本来の味わいがより一層引き立ち、口の中に広がる豊かな旨味を生み出すのです。

まさに、科学が裏付ける最高のペアリングと言えるでしょう。

●塩分による引き締め効果

醤油には約15〜18%の塩分が含まれており、これが刺身の味を引き締める重要な役割を担っています。

- 塩分が刺身の表面の水分を適度に引き出す

- その結果、刺身の身が引き締まり、食感が向上する

特に白身魚やイカ、タコなど、水分量の多い魚介類では、醤油によるわずかな脱水効果が絶妙な食感を生み出すのです。

これは、まるでプロの料理人が「刺身にひと手間加える」ような効果を、食べる直前に自然と得られることを意味しています。

●抗菌・防腐作用で食の安全を守る

醤油に含まれる高濃度の塩分と、発酵過程で生じる有機酸類には、強い抗菌・防腐作用があることも知られています。

刺身は鮮度が命ですが、食べる際に少しでも食中毒リスクを減らすことは非常に重要です。

醤油をつけることで、

- 表面の細菌の繁殖を抑える

- 酸化による変質を防ぐ

といった効果が期待できるのです。

つまり、美味しさだけでなく安全性を高める役割も、醤油は果たしているというわけです。

●香りによる生臭さのマスキング

生魚独特の匂いが苦手という方も少なくありません。

ここでも醤油の力が発揮されます。

醤油には豊富なアロマ成分が含まれており、特に加熱しなくても「熟成香」「甘い香り」「ナッツのような香り」などを放ちます。

この香りが刺身の生臭みを上手にマスキングして、より食べやすい状態に整えてくれるのです。

科学的にも、香り成分が嗅覚と味覚に働きかけ、味わいを総合的に向上させることが確認されています。

●まとめ:醤油は理にかなった完璧な相棒

- 旨味の相乗効果

- 塩分による食感の向上

- 抗菌・防腐作用による安全性アップ

- 香りによる味わいの向上

これらすべての理由により、刺身に醤油を添えることは単なる「昔からの習慣」ではなく、科学的にも理にかなった合理的な食文化だということがわかります。

第3章:醤油の選び方と刺身の美味しい食べ方

●刺身に合う醤油の種類とは?

刺身をより美味しく味わうためには、醤油選びも非常に重要です。

一口に「醤油」と言っても、種類によって風味や塩分濃度が異なり、刺身の美味しさを左右します。

一般的に刺身に使われるのは、以下の2種類です。

- 濃口醤油(こいくちしょうゆ)

日本全国で最も流通しているスタンダードな醤油。刺身の旨味を引き立てる万能型。 - 甘口醤油(さしみ醤油・再仕込み醤油)

九州地方で好まれる、甘みが強いタイプ。特に脂ののったマグロやカンパチとの相性が抜群です。

魚の種類や脂ののり具合によって、使い分けると刺身の楽しみ方がさらに広がります。

●魚種別おすすめ醤油

刺身に合わせる醤油を、魚種別に見てみましょう。

- 白身魚(タイ・ヒラメ・スズキなど)

→ すっきりとした濃口醤油、または少し薄めのたまり醤油がおすすめ。 - 赤身魚(マグロ・カツオなど)

→ 甘みのある再仕込み醤油や刺身醤油が合う。コクと旨味が引き立ちます。 - 脂ののった魚(ブリ・ハマチ・サーモンなど)

→ 濃厚な甘口醤油がベスト。脂の甘みと醤油の甘みが調和します。

このように、魚ごとに醤油を変えるだけで、刺身の世界が一段と奥深くなります。

●刺身を美味しく食べるためのポイント

醤油を正しく選んだら、次は食べ方の工夫も大切です。

- 醤油をつけすぎない

→ 刺身本来の味を楽しむため、醤油はほんのり香りづけ程度が理想です。 - ワサビや薬味と合わせる

→ ワサビやショウガ、ミョウガ、大葉などの薬味を添えることで、風味に立体感が生まれます。 - 刺身の種類に応じた盛り付け

→ 白身魚はシンプルに、赤身魚は豪快に盛ると、それぞれの良さが引き立ちます。

また、刺身を「醤油に浸す」のではなく、刺身にほんの少しだけ醤油をつけるようにすると、味がぼやけず洗練された印象になります。

●自家製「刺身醤油」を楽しむ方法

市販の刺身醤油も美味しいですが、ちょっとしたアレンジでオリジナル刺身醤油を作るのもおすすめです。

- 濃口醤油に、みりんと昆布を少量加える

- 再仕込み醤油にすりおろしワサビを溶かす

- ぽん酢に一滴だけ濃口醤油を加える

このようなひと工夫で、刺身をさらに奥深い味わいに引き上げることができます。

●まとめ:醤油を極めれば刺身がもっと美味しくなる

刺身はシンプルな料理だからこそ、醤油の選び方と使い方が味を大きく左右します。

魚種や好みに合わせた醤油選び、適度な付け方、そして薬味とのバランス。

これらを意識するだけで、家庭でもプロのような刺身の味わいを楽しむことができるでしょう。

おわりに

刺身と醤油――私たち日本人にとって、あまりにも自然なこの組み合わせには、長い歴史と深い科学的理由が隠されていました。

室町時代に生まれ、江戸時代に花開いた刺身文化。

そこに寄り添ったのが、旨味を引き出し、香りで生臭さを抑え、さらには防腐・抗菌作用まで持つ万能調味料「醤油」でした。

単なる味付けではなく、食の安全性を高め、刺身本来の美味しさを最大限に引き立てるために、醤油は欠かせない存在となったのです。

また、地域ごとに好みが分かれる刺身醤油の違いも、日本各地の食文化の豊かさを感じさせてくれます。

九州の甘口醤油、関東の濃口醤油、関西のポン酢文化――どれも、地元の魚介に最も合う味わいを求めた、知恵と工夫の賜物です。

さらに、科学の視点から見ても、刺身と醤油の相性は理にかなったものでした。

旨味成分の相乗効果、塩分による食感向上、香りによる味覚増強――すべてが、私たちの「美味しい」という感覚を支えているのです。

次に刺身を食べるとき、ぜひ「どの醤油がこの魚に合うか」を意識してみてください。

ほんの少しの選び方や工夫で、いつもの刺身が驚くほど深い味わいに変わるはずです。

そして何より、海の恵みである新鮮な魚と、長い歴史の中で培われた醤油文化に感謝しながら、

一口一口を丁寧に味わうこと――それが、刺身を楽しむ最高の方法と言えるでしょう。

弊社ECサイトの紹介

魚忠は、創業70年以上の歴史を持つ老舗の魚屋です。

毎朝市場で厳選した新鮮な魚を仕入れ、確かな目利きと職人の技で最高の状態に仕上げ、全国のお客様へお届けしています。

また、寿司屋も運営しており、魚の取り扱いには特に自信を持っています。

私たちは「おいしい、たのしい」を理念に掲げ、

旬の魚を使った刺身用切り身、職人仕込みの干物、漬け魚セットなど、バリエーション豊かな商品を取り揃えています。

ご家庭用にはもちろん、大切な方への贈答用としても喜ばれる逸品ばかりです。

新鮮な魚とともに、豊かな食卓をお楽しみください。