新着記事

- 魚を食べると体はどう変わる?栄養と健康のリアル魚を食べると体にいい——そう聞いたことはあっても、具体的にどんな変化が起きるのか、どれくらい食べればいいのか、よくわからないという方は多いのではないでしょうか。 この記事では、魚に含まれる栄養素が体に ...

- 骨が怖くなくなる!家庭でもできるプロ直伝・魚の下処理完全ガイドはじめに 魚料理に挑戦したいけれど、「骨が怖い」「下処理が面倒」「失敗しそう」と感じていませんか。実は、魚の骨トラブルの多くは下処理の基本を知るだけで防げます。 本記事では、魚料理のプロフェッショナル ...

- サメの歯はどうして何回もはえかわるの?はじめに 海の中でもっとも強い生き物の一つ、サメ。そのサメの口の中には、するどい歯がぎっしりとならんでいます。じつは、サメの歯はぬけてもまた新しい歯がはえてくる、とてもふしぎなしくみをもっているのです ...

- イカはなぜ墨を吐く?——"逃げるため"だけじゃない意外な役割はじめに お寿司屋さんでイカの握りを頼んだとき、ふと思ったことはありませんか?「そういえば、イカってなぜ墨を吐くんだろう?」多くの人は「敵から逃げるためでしょ」と答えるかもしれません。確かにそれは正解 ...

- 最強の魚ランキングTOP5【戦闘力測定】はじめに:最強を決める「3つの基準」 「海で一番強い魚は?」この質問に、あなたはどう答えますか?多くの人がサメを思い浮かべるでしょう。でも、ちょっと待ってください。本当の「強さ」とは何でしょうか? 単 ...

魚を食べると体はどう変わる?栄養と健康のリアル

魚を食べると体にいい——そう聞いたことはあっても、具体的にどんな変化が起きるのか、どれくらい食べればいいのか、よくわからないという方は多いのではないでしょうか。 この記事では、魚に含まれる栄養素が体にどのような影響を与えるのか、科学的な根拠とともにわかりやすく解説します。年代別のメリットや、無理なく魚食を続けるコツまで、実生活に役立つ情報をまとめました。 魚は本当に体にいいのか?よくある疑問を整理する 「魚が健康にいい」とよく言われますが、なぜそう言われるのか、肉とは何が違うのか、毎日食べても問題ないのか ...

骨が怖くなくなる!家庭でもできるプロ直伝・魚の下処理完全ガイド

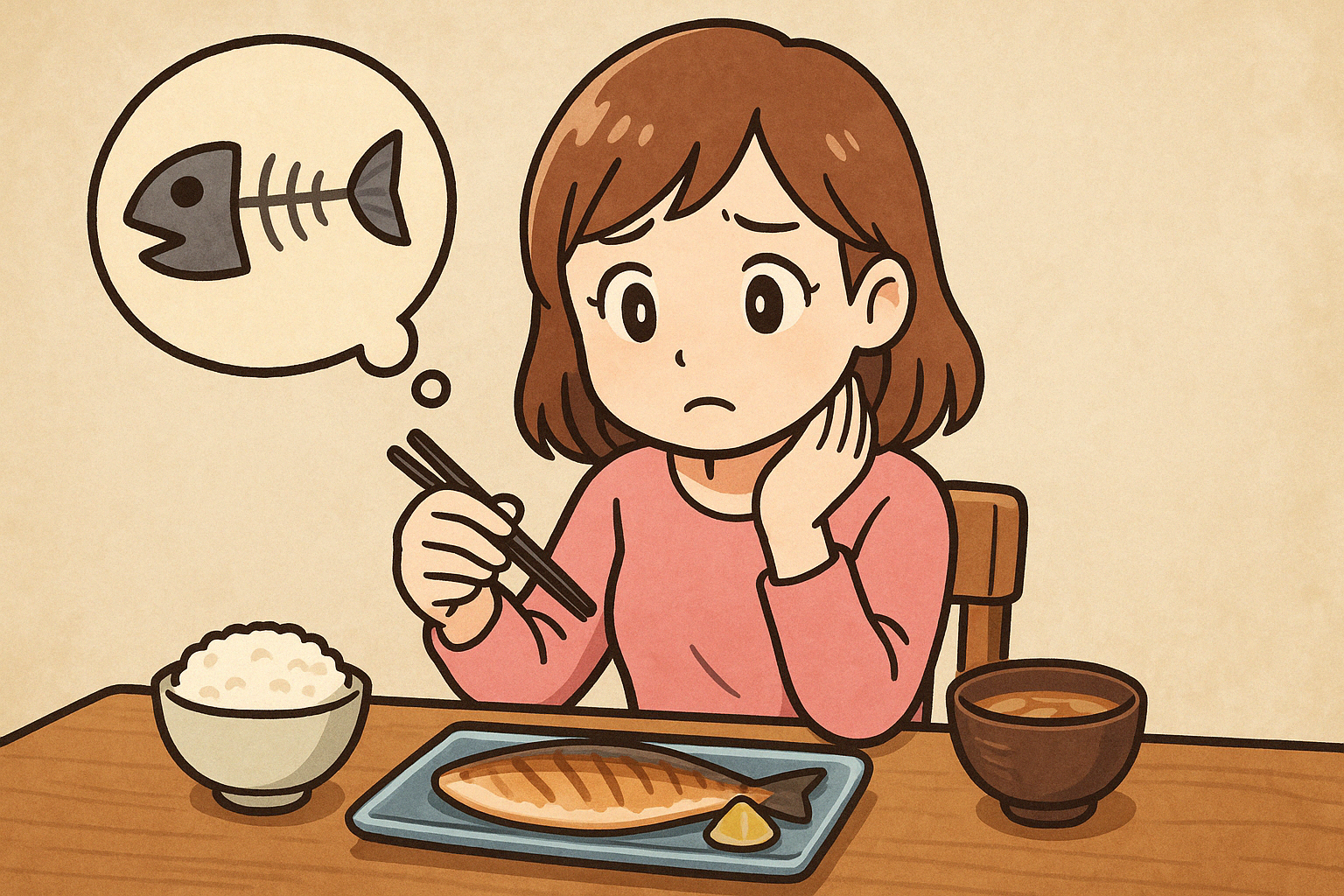

はじめに 魚料理に挑戦したいけれど、「骨が怖い」「下処理が面倒」「失敗しそう」と感じていませんか。実は、魚の骨トラブルの多くは下処理の基本を知るだけで防げます。 本記事では、魚料理のプロフェッショナルの視点から、家庭でも安全・簡単にできる魚の下処理を丁寧に解説します。この記事を読めば、魚料理への不安が解消され、毎日の食卓に魚を取り入れやすくなるはずです。 【第1章】なぜ魚料理は「骨が怖い」と感じるのか 骨トラブルが起きやすい家庭調理の落とし穴 家庭で魚料理をする際、骨トラブルが起きる最大の原因は「見えない ...

サメの歯はどうして何回もはえかわるの?

はじめに 海の中でもっとも強い生き物の一つ、サメ。そのサメの口の中には、するどい歯がぎっしりとならんでいます。じつは、サメの歯はぬけてもまた新しい歯がはえてくる、とてもふしぎなしくみをもっているのです。 わたしたち人間は、子どものころに乳歯がぬけて、大人の歯にはえかわります。でも、大人の歯がぬけてしまったら、もう二度とはえてきません。ところがサメは、一生のうちに何千本も、何万本も歯をとりかえることができるのです。 どうしてサメの歯は何回もはえかわるのでしょうか。そして、そのしくみはサメにとってどんないいこ ...

イカはなぜ墨を吐く?——"逃げるため"だけじゃない意外な役割

はじめに お寿司屋さんでイカの握りを頼んだとき、ふと思ったことはありませんか?「そういえば、イカってなぜ墨を吐くんだろう?」多くの人は「敵から逃げるためでしょ」と答えるかもしれません。確かにそれは正解です。でも、実はそれだけではないんです。 イカの墨には、私たちが想像する以上に巧妙な戦略が隠されています。単なる煙幕ではなく、化学兵器であり、囮(おとり)であり、時には攻撃武器にもなる——まるで忍者の道具のような多機能ぶりなのです。 さらに驚くべきことに、イカ墨は人間にとっても価値のある存在です。料理の世界で ...

最強の魚ランキングTOP5【戦闘力測定】

はじめに:最強を決める「3つの基準」 「海で一番強い魚は?」この質問に、あなたはどう答えますか?多くの人がサメを思い浮かべるでしょう。でも、ちょっと待ってください。本当の「強さ」とは何でしょうか? 単に体が大きいだけでは、最強とは言えません。ボクシングに階級があるように、生物の強さも多角的に評価する必要があります。そこで今回は、魚類の戦闘力を科学的かつエンターテイメント的に格付けしていきます! 単なる大きさではない!このランキングのルール説明 このランキングでは、魚の「総合戦闘力」を以下の3つの基準で評価 ...

クラゲは脳も心臓もないのに生きられる?——生命の"最低限"を考える

はじめに 水族館の暗闇の中、ゆらゆらと漂うクラゲの姿に見とれたことはありませんか?幻想的な光に照らされて浮遊するその姿は、まるで宇宙を漂う生命体のよう。でも、驚くべきことにクラゲには脳も心臓もありません。「えっ、それでどうやって生きているの?」そんな疑問を持つのは当然です。 実は、クラゲの存在は私たちに重要な問いを投げかけています。生命が生きるために本当に必要なものは何なのか?複雑な臓器がなくても生命は成立するのか?この記事では、神秘的なクラゲの体のしくみを通じて、生命の"最低限"について一緒に考えていき ...

カツオの回遊距離はどれくらい?——1年で地球◯周ぶんの泳力

はじめに 刺身だけじゃない、カツオの驚異の正体 カツオと聞いて思い浮かぶのは、新鮮な刺身やたたき、ご飯がすすむ漬け、そして懐かしいなまり節。日本人なら誰もが一度は口にしたことがある、食卓の定番ですよね。 でも、その美味しいカツオが、実は**海の世界でも屈指の"長距離アスリート"**だって知っていましたか? カツオは1年間で数千キロ〜1万キロ以上も泳ぎ続けます。地球一周の4万キロには届かないものの、体長60〜70cmほどの魚がこれほど移動するのは、まさに驚異的。人間に例えるなら、毎日フルマラソンを走り続ける ...

エビの赤色は本来の色じゃない?——加熱で起きる“色の化学”

はじめに お鍋の中でエビがみるみる鮮やかな赤色に染まっていく瞬間——料理をしていて、思わず見とれてしまいますよね。 でも、ちょっと待ってください。生のエビをよく見ると、実は赤くないんです。 スーパーで売っている生エビは、種類にもよりますが、 こんな感じで、むしろ「地味」な印象。それなのに、加熱した途端、あんなに鮮烈な赤色に変わるなんて、不思議だと思いませんか? 実はこの変化、エビの体に秘められた「色の魔法」なんです。 赤色の正体は「アスタキサンチン」 エビの体には、もともとアスタキサンチンという赤い色素が ...

タコの心臓は3個、脳は9個?——驚異の身体構造を科学的に解説

はじめに 海の中を優雅に泳ぐタコ。 一見すると、ただの軟体動物に見えるかもしれません。でも、もしあなたが「タコの体の中」を覗けたとしたら―― そこには、私たちの常識を根底から覆す驚異の世界が広がっています。 心臓が3つ。 脳が9つ。 「え、どういうこと?」と思いましたよね。 私たち人間は心臓1つ、脳1つで生きています。それが「普通」だと思っていました。 ところがタコは、まるでSF映画から抜け出してきたような、信じられない体の仕組みを持っているのです。 これは決して「奇妙な生き物」という話ではありません。 ...

【必見】魚の骨を簡単に取る方法

はじめに 「魚は美味しいけど、骨を取るのが面倒…」「子どもが食べにくそう…」そんな理由で、魚料理を敬遠していませんか? 実は、ちょっとしたコツを知るだけで、魚の骨は簡単に取り除けます!また、骨の少ない魚を選んだり、調理の仕方を工夫することで、子どもでも食べやすくなる んです✨ このブログでは、魚の骨を簡単に取る方法 を詳しく解説!✔ 調理前にできる「骨を取る下処理」✔ 食べるときに骨を見つけやすくする方法✔ 骨が少なくて食べやすい魚の選び方 「魚の骨取りが面倒…」という悩みを解決して、もっと気軽に美味しい ...

魚の部位を活かした美味しい食べ方!アラ・皮・白子・肝まで徹底活用

はじめに 魚を調理するとき、「頭や骨、皮、内臓など、捨てる部分が多い…」と感じたことはありませんか?しかし、実はこれらの部位には旨味や栄養がたっぷり詰まっており、美味しく食べる方法がたくさんあります! アラを使った濃厚な出汁、カリカリに焼いた魚の皮、クリーミーな白子や濃厚な肝…魚を丸ごと活用することで、無駄なく楽しむことができるだけでなく、料理のレパートリーも広がります。 今回は、魚のさまざまな部位を美味しく活かす調理方法やおすすめレシピ を紹介します。魚をもっとおいしく、もっと楽しく食べるヒントが満載で ...

魚の保存方法完全ガイド!鮮度を長持ちさせる冷凍・冷蔵テクニック

はじめに 新鮮な魚を美味しく食べるためには、適切な保存方法が欠かせません。しかし、「冷蔵庫に入れたのにすぐ傷んでしまった」「冷凍したけど、解凍後の食感が悪い」などの失敗を経験したことがある方も多いのではないでしょうか? この記事では、魚の鮮度を長持ちさせるための冷蔵・冷凍保存のコツを徹底解説!正しい保存方法を知ることで、魚を無駄なく、美味しく楽しめるようになります。ぜひ参考にしてみてください! 1. 魚はなぜ傷みやすい?正しい保存が必要な理由 魚は、肉と比べて傷みやすい食品です。「買ったばかりなのに、すぐ ...

「魚のプロが教える!美味しい魚の見分け方と選び方」

はじめに 魚は健康的で美味しい食材ですが、「新鮮な魚を選ぶのは難しそう」と感じる方も多いのではないでしょうか?スーパーや市場にはたくさんの種類の魚が並んでいますが、見た目だけでどれが美味しいのかを判断するのは意外と難しいものです。 しかし、実はプロの魚屋さんや料理人が使っている「美味しい魚を見極めるコツ」があります。目の色や身の張り、皮のツヤなど、いくつかのポイントを押さえれば、誰でも簡単に新鮮な魚を選べるようになります。また、購入後の保存方法や魚の種類ごとの選び方を知ることで、より美味しく魚を楽しむこと ...

魚の血抜き:最高の味を引き出すための必須工程

美味しい魚料理の秘訣は、適切な血抜きにあります。この記事では、魚の血抜きの重要性とその正しい方法を深く掘り下げて解説します。プロの技から初心者でも簡単にできるコツまで、幅広くお伝えします。 血抜きの目的と重要性 血抜きは単なる下処理ではなく、魚の味と鮮度を決定づける重要な工程です。 血抜きは、これらの理由から魚料理において非常に重要な役割を果たします。魚の種類や大きさ、季節や水温などに応じて血抜きの方法を適切に選ぶことが、美味しい魚料理を作る上での鍵となります。 血抜きの基本的な方法 血抜きの方法は魚種に ...

知っておくと便利な魚料理言葉

魚屋さんに言って魚を調理してもらう際に使える魚屋さん用語です。これを使って貰えれば大体の魚屋さんはわかってくれます。 ・腹出し頭がついたままワタを取り除くこと。・三枚おろし頭やワタを取り除き、上身、中骨+尾、下身の3つに切り分けること。・二枚おろし頭やワタを取り除き、骨のついた身と、骨のない身の2つに切り分けること。・五枚おろしカレイ、ヒラメなど身の薄い魚や、カツオなど大きな魚は、三枚の上身、下身をさらに腹側、背側に分けること。・しめる塩をふって少しおいた身を昆布に包んだり、酢に漬けたりして、余分な水気を ...

魚を食べると体はどう変わる?栄養と健康のリアル

魚を食べると体にいい——そう聞いたことはあっても、具体的にどんな変化が起きるのか、どれくらい食べればいいのか、よくわからないという方は多いのではないでしょうか。 この記事では、魚に含まれる栄養素が体にどのような影響を与えるのか、科学的な根拠とともにわかりやすく解説します。年代別のメリットや、無理なく魚食を続けるコツまで、実生活に役立つ情報をまとめました。 魚は本当に体にいいのか?よくある疑問を整理する 「魚が健康にいい」とよく言われますが、なぜそう言われるのか、肉とは何が違うのか、毎日食べても問題ないのか ...

骨が怖くなくなる!家庭でもできるプロ直伝・魚の下処理完全ガイド

はじめに 魚料理に挑戦したいけれど、「骨が怖い」「下処理が面倒」「失敗しそう」と感じていませんか。実は、魚の骨トラブルの多くは下処理の基本を知るだけで防げます。 本記事では、魚料理のプロフェッショナルの視点から、家庭でも安全・簡単にできる魚の下処理を丁寧に解説します。この記事を読めば、魚料理への不安が解消され、毎日の食卓に魚を取り入れやすくなるはずです。 【第1章】なぜ魚料理は「骨が怖い」と感じるのか 骨トラブルが起きやすい家庭調理の落とし穴 家庭で魚料理をする際、骨トラブルが起きる最大の原因は「見えない ...

サメの歯はどうして何回もはえかわるの?

はじめに 海の中でもっとも強い生き物の一つ、サメ。そのサメの口の中には、するどい歯がぎっしりとならんでいます。じつは、サメの歯はぬけてもまた新しい歯がはえてくる、とてもふしぎなしくみをもっているのです。 わたしたち人間は、子どものころに乳歯がぬけて、大人の歯にはえかわります。でも、大人の歯がぬけてしまったら、もう二度とはえてきません。ところがサメは、一生のうちに何千本も、何万本も歯をとりかえることができるのです。 どうしてサメの歯は何回もはえかわるのでしょうか。そして、そのしくみはサメにとってどんないいこ ...

最強の魚ランキングTOP5【戦闘力測定】

はじめに:最強を決める「3つの基準」 「海で一番強い魚は?」この質問に、あなたはどう答えますか?多くの人がサメを思い浮かべるでしょう。でも、ちょっと待ってください。本当の「強さ」とは何でしょうか? 単に体が大きいだけでは、最強とは言えません。ボクシングに階級があるように、生物の強さも多角的に評価する必要があります。そこで今回は、魚類の戦闘力を科学的かつエンターテイメント的に格付けしていきます! 単なる大きさではない!このランキングのルール説明 このランキングでは、魚の「総合戦闘力」を以下の3つの基準で評価 ...

クラゲは脳も心臓もないのに生きられる?——生命の"最低限"を考える

はじめに 水族館の暗闇の中、ゆらゆらと漂うクラゲの姿に見とれたことはありませんか?幻想的な光に照らされて浮遊するその姿は、まるで宇宙を漂う生命体のよう。でも、驚くべきことにクラゲには脳も心臓もありません。「えっ、それでどうやって生きているの?」そんな疑問を持つのは当然です。 実は、クラゲの存在は私たちに重要な問いを投げかけています。生命が生きるために本当に必要なものは何なのか?複雑な臓器がなくても生命は成立するのか?この記事では、神秘的なクラゲの体のしくみを通じて、生命の"最低限"について一緒に考えていき ...

カツオの回遊距離はどれくらい?——1年で地球◯周ぶんの泳力

はじめに 刺身だけじゃない、カツオの驚異の正体 カツオと聞いて思い浮かぶのは、新鮮な刺身やたたき、ご飯がすすむ漬け、そして懐かしいなまり節。日本人なら誰もが一度は口にしたことがある、食卓の定番ですよね。 でも、その美味しいカツオが、実は**海の世界でも屈指の"長距離アスリート"**だって知っていましたか? カツオは1年間で数千キロ〜1万キロ以上も泳ぎ続けます。地球一周の4万キロには届かないものの、体長60〜70cmほどの魚がこれほど移動するのは、まさに驚異的。人間に例えるなら、毎日フルマラソンを走り続ける ...

エビの赤色は本来の色じゃない?——加熱で起きる“色の化学”

はじめに お鍋の中でエビがみるみる鮮やかな赤色に染まっていく瞬間——料理をしていて、思わず見とれてしまいますよね。 でも、ちょっと待ってください。生のエビをよく見ると、実は赤くないんです。 スーパーで売っている生エビは、種類にもよりますが、 こんな感じで、むしろ「地味」な印象。それなのに、加熱した途端、あんなに鮮烈な赤色に変わるなんて、不思議だと思いませんか? 実はこの変化、エビの体に秘められた「色の魔法」なんです。 赤色の正体は「アスタキサンチン」 エビの体には、もともとアスタキサンチンという赤い色素が ...

タコの心臓は3個、脳は9個?——驚異の身体構造を科学的に解説

はじめに 海の中を優雅に泳ぐタコ。 一見すると、ただの軟体動物に見えるかもしれません。でも、もしあなたが「タコの体の中」を覗けたとしたら―― そこには、私たちの常識を根底から覆す驚異の世界が広がっています。 心臓が3つ。 脳が9つ。 「え、どういうこと?」と思いましたよね。 私たち人間は心臓1つ、脳1つで生きています。それが「普通」だと思っていました。 ところがタコは、まるでSF映画から抜け出してきたような、信じられない体の仕組みを持っているのです。 これは決して「奇妙な生き物」という話ではありません。 ...

フライは粉の配合で決まる:薄力・米粉・片栗の黄金比と油温チャート

はじめに 魚のフライは「揚げる技術」だけで決まりません。衣=粉の設計で8割が決まります。薄力粉はグルテンで接着と香ばしさを担い、米粉はグルテンを含まないため軽く歯切れ良い殻を作り、片栗粉(馬鈴薯デンプン)は薄膜で水分を閉じ込める役目を持ちます。つまり、粉の配合を変えるだけで、同じ魚でもサクッ/カリッ/ふわっのバランスがガラッと変わるのです。 本稿では、家庭でも再現しやすい黄金比(薄力:米粉:片栗)と、魚種・厚み別の油温チャートを明示します。グルテンの出過ぎを抑える混ぜ方、ベチャつきを起こさない打ち粉→バッ ...

骨が怖くなくなる!家庭でもできるプロ直伝・魚の下処理完全ガイド

はじめに 魚料理に挑戦したいけれど、「骨が怖い」「下処理が面倒」「失敗しそう」と感じていませんか。実は、魚の骨トラブルの多くは下処理の基本を知るだけで防げます。 本記事では、魚料理のプロフェッショナルの視点から、家庭でも安全・簡単にできる魚の下処理を丁寧に解説します。この記事を読めば、魚料理への不安が解消され、毎日の食卓に魚を取り入れやすくなるはずです。 【第1章】なぜ魚料理は「骨が怖い」と感じるのか 骨トラブルが起きやすい家庭調理の落とし穴 家庭で魚料理をする際、骨トラブルが起きる最大の原因は「見えない ...

ドリップを出さない保存・解凍・作り置きマニュアル

はじめに 「冷凍すると味が落ちる」「解凍したら水っぽくなる」——その原因の多くは、凍らせ方と戻し方にあります。魚の身は水分が多く、ゆっくり凍ると大きな氷結晶が筋繊維を壊し、解凍時にドリップ(うま味とミオグロビンを含む液)が流出します。逆に、素早く均一に凍結し、温度を管理しながらゆっくり解凍すれば、家庭でもプロに近い品質を再現できます。 本記事は、台所にある道具だけでできる再現性の高い手順に徹し、なぜその順番なのかまで“理屈で”説明します。 第1章 冷凍の科学とドリップの正体 氷結晶が身を壊す仕組み—急速凍 ...

焼き魚が劇的に変わる塩と火の使い方:外パリ中ふわの再現レシピ

はじめに 焼き魚は「塩をふって焼くだけ」のように見えて、実際は塩・水分・温度という三要素をどう設計するかで仕上がりが劇的に変わります。皮がパリッと割れて香ばしく、身はふっくらジューシー——この“二律背反”を同時に成立させるには、振り塩の濃度と時間、表面乾燥の度合い、加熱の立ち上げ方を数分単位で管理するのが近道です。 本記事では、プロ現場で当たり前に使われている理屈を、家庭の器具で再現できる形に落とし込みました。強火の遠火をどう作るか/皮側を先に乾かす意味/二段焼きで身を縮ませないコツなど、“なぜそうするの ...

焼き魚に大根おろしを添えるのはなぜ?脂と酵素の科学

はじめに 焼き魚を食卓に並べるとき、脇にそっと添えられているのが 大根おろし。アジの塩焼き、サンマの塩焼き、サバの一夜干し――いずれも大根おろしがあることで味わいが引き立ちます。 しかし、なぜ日本人は昔から焼き魚に大根おろしを添えてきたのでしょうか?ただの「彩り」や「さっぱり感」だけではなく、実はそこには 科学的な理由 が隠されています。 大根おろしには、魚の脂をほどよく中和し、さらに酵素が働くことで消化を助ける力があります。また、古くから「魚の臭みを和らげる」という実用的な役割も担ってきました。 この記 ...

魚の保存大丈夫?冷蔵庫テクとは?

魚の保存法とは 鮮度を長持ちさせる冷蔵テクで今日からできること 家庭でできる簡単な下処理と温度管理、保存容器の選び方や買い方のコツを解説し、刺身や煮魚に適した扱い方まで具体的に紹介します。魚の鮮度を保つには原因の理解と、買ってから調理までの流れでの工夫が重要です。 鮮度が落ちる原因 魚の鮮度が落ちる主な原因は、細菌の繁殖、酵素の分解、温度上昇の三つです。 細胞が壊れることで旨味や食感が低下し、臭みが強くなります。 また内臓をそのままにすると内臓内の酵素や細菌で劣化が速まります。 保存中の温度変化や保存方法 ...

子どもが魚嫌いを克服する魔法レシピ5選――学童向け“おさかな給食”

はじめに 「お魚は栄養があるから食べてほしいのに、どうしても子どもが食べてくれない……」そんな悩みを抱える親御さんは多いのではないでしょうか? 魚にはDHA・EPA、良質なたんぱく質、カルシウム、ビタミン類など、子どもの成長に欠かせない栄養素がたっぷり詰まっています。しかし一方で、「においが苦手」「骨があって怖い」「パサパサしている」など、苦手意識を持たれやすいのも事実です。 実は、こうした魚嫌いを克服させるヒントが、学校給食の中に隠されています。給食の現場では、“おいしい・食べやすい・安全”の三拍子をそ ...

煮魚と焼き魚、どちらがヘルシー?栄養と調理のちがい

はじめに 魚料理といえば、「煮魚」か「焼き魚」。和食の定番として親しまれているこの2つですが、「どちらがヘルシーか?」と聞かれると、意外と迷う方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、煮魚と焼き魚の栄養面・カロリー・調理方法の特徴や違いについて、わかりやすくご紹介します。「ヘルシーに食べたいけれど、美味しさもあきらめたくない」――そんな方におすすめの内容です! 第1章 煮魚と焼き魚、それぞれの栄養面での特徴 「煮魚と焼き魚、どちらがヘルシー?」という疑問に答えるためには、まずそれぞれの調理法による栄養 ...

魚のにおいはどこから?臭みを防ぐためにできること

はじめに 魚を調理していて、「ちょっと生臭いな…」と感じたことはありませんか?新鮮なはずなのに、焼いても煮ても“におい”が気になってしまう。そんな経験があると、「魚料理=手間がかかる」「敬遠しがち」という印象を持ってしまうかもしれません。 でも実は、魚のにおいには“理由”があり、防ぐ方法もしっかりあるのです。 本記事では、 魚料理をもっと楽しむための“においの基礎知識と対策”を、やさしく解説してまいります。 第1章 魚のにおいの正体は?どこからくるのか 「魚のにおいが苦手」という方は少なくありません。しか ...

魚の骨が苦手な人へ。骨取り魚と上手な食べ方ガイド

はじめに 魚は好きだけど、「骨があるからちょっと苦手…」という方、意外と多いのではないでしょうか? そんな声に応えるべく、今回は「魚の骨」問題をテーマにしたブログをお届けします。 “魚=面倒”のイメージが変わるよう、やさしく・実用的に解説してまいります。 第1章 なぜ魚にはこんなに骨が多いの?構造と種類を知る 魚料理を楽しむうえで、誰もが一度は「骨が多くて食べづらい…」と感じたことがあるのではないでしょうか?実は魚の骨は、人間にとっては“邪魔なもの”に思えても、魚が生きるうえではとても重要な役割を果たして ...